生物制药-血液制品企业管理:"强监管 高壁垒"下的组织和人力资源管理新模式

作者:中智咨询 发布时间:2025-02-18

选人用人

血液制品

绩效考核

薪酬激励

人力资源

组织管控

医药医疗

上篇关于血液制品行业发展趋势和管理动向分析中提到,采血浆站的数量和采浆量直接决了定血液制品产量和营收规模,血液制品企业对浆站的运营情况直接关乎企业发展,成为“兵家必争之地”。因此,下篇将对采血浆站的管理做进一步分析。

本文基于龙头企业浆站管理实践,分析浆站整体的机构管理权限、浆站负责人及员工的选用育留管理、薪酬管理等方面的内容,为血制品企业在浆站组织和人力管理提供价值参考。

单采浆站组织和人力管理基本特征

单采浆站作为血液制品生产企业原料采集的专门机构,与血源制品生产企业建立“一对一”供浆关系,是血制品公司的核心竞争力来源。基于监管变严、国资入局、竞争加剧的背景,血液制品公司对浆站的管理逐渐也体现出 “精细化”和“长期性”的导向。

血液制品公司主要通过血源管理事业部/血源管理中心/血源办(下统称为“血源管理中心”)对浆站进行统筹管理。在对血源管理中心的定位上,许多行业龙头企业(如上海莱士、天坛生物等)普遍将其定位为一个业务管理部门,除对浆站日常事务进行沟通协调外,还赋予并强化其对浆站的质量监督管理、业绩目标管理、绩效考核管理权限,充分发挥其对浆站的统筹管理作用,实现对浆站运营情况的有效考核监督、提高浆站质量管理工作的水平、促进浆站业务规模的高质拓展。

浆站在组织和人力资源的具体事项上自主管理权限较大。各浆站可在与血液制品公司商定的薪酬总额红线范围内制定薪酬分配细节,包括薪酬分配相关制度、方案起草,岗位管理方案及落地,绩效考核方案及落地,薪酬水平确定和调整测算,薪酬发放核算和其他日常薪酬管理等工作。

浆站负责人管理

(一)初级阶段企业倾向从外部招聘浆站负责人,成熟企业倾向于从内部培养提拔浆站负责人

单采血浆站主要负责人即站长由血液制品生产单位任命,有储备站长的血液制品公司通常直接从内部进行提拔。

从招聘途径来看,80%-90%的站长是经过内部提拔培养的,10%-20%的站长在浆站间进行跳槽流动。对于规模较小、或因各种原因曾停止经营的公司,站长后备人选不足,通常会从其他浆站招聘。但是内部发展及管理体系较为成熟的公司越来越注重对站长的内部提拔和培养。

由于生产制造企业通常设立血源管理中心对浆站进行统筹管理,其总经理或副总经理通常为曾在浆站一线担任过重要工作的人员,血液制品公司往往倾向于培养此类拥有丰富管理能力和知识的总经理或副总经理,作为丰富的站长储备来源。

(二)随着行业竞争程度的加大,负责人近年来浮动薪酬占有增加趋势

浆站负责人薪酬固浮比在行业中、公司间差异较大,但为方便管理,同一公司下面的血浆站固浮比基本相同。负责人薪酬标准与负责人的专业、职称、能力、经验有关,同时也与浆站所处地区经济发展水平有关。

高固定的薪酬能为负责人提供充足安全感,减少其业绩压力、使其专注浆站管理;随着管理成熟和业绩压力的增加,公司对采浆量指标的考核重视程度提高,许多浆站负责人薪酬的固浮比逐渐由7:3调整成6:4或5:5,并在以往只有月度浮动与年度浮动的基础上增加了季度浮动,浮动部分薪酬占比加大。但从行业总体来看,固定工资的占比仍然更大。

(三)绩效薪酬主要与浆站目标完成情况挂钩,不同浆站绩效薪酬水平差异较大

站长绩效考核分为两部分,一是挂钩浆站业绩指标,二是对其进行考核。

血浆站站长绩效薪酬与浆站目标紧密挂钩,不同阶段的浆站站长的考核指标挂钩权重差异较大。

浆站根据其成立时间、规模大小、地理人口学指数和浆站发展阶段,在指标选择和权重设计上不同。主要指标包括“年度采浆量”“年度采浆量增长率”“年度献浆员净增长数”等业绩指标和“体检复检合格率”“财务指标”等体现经营质量和效率的指标。

对于上述指标,有一些企业计算加权平均分,有一些企业对每个指标单独考核计算。站长激励与指标完成情况、考核情况相关,有些公司对其激励上不封顶,有一些公司会有封顶。

对副站长的考核主要形式、指标设置与对站长考核类似,但与站长相比,血浆量考指标权重更低,其他分管指标(如质量、业务拓展情况等)占比更高。质量负责人考核更侧重体检合格率等指标。业务负责人考核更侧重献浆员净增长数,还可与“一针率”[1]挂钩。

(四)多数单采浆站对负责人进行超额激励,部分浆站对其奖励上不封顶

行业内对站长的超额激励普遍采用股权激励的形式,发放结构普遍为“432”“433”“532”“334”, 解锁条件与目标设定和业绩完成情况有关。

部分企业也会设置现金激励,通过在集团内部浆站进行排名,按照目标完成率对其进行激励。最高现金价值可达1-2倍年薪(与浆站大小有关,小规模浆站负责人最高可达2倍年薪,大规模浆站负责人可达1倍年薪)。

部分年纪大的站长不愿参与超额激励计划,因为未完成业绩指标将会扣回相关金额。部分浆站对主要浆站主要负责人的超额激励与业绩强挂钩,上不封顶。

浆站员工管理

(一)基于不同岗位的重要性、用工风险和管理难度的综合评估情况选择不同的用工模式

浆站主要通过与员工签订劳动合同、劳务派遣合同和将部分员工外包的方式用工。

o 对浆站业务开展重要性较大的员工,公司与之签订劳动合同对其进行管理;

o 对于浆站没有能力进行管理的员工,浆站将其外包;

o 对于用工风险较大的岗位,浆站将其外包或通过劳务派遣的方式用工。如销售岗位虽然对浆站来说较为重要,但其岗位离职率较高、流动性较大,加之浆站缺乏对于销售人员管理能力,往往将该部分人员进行外包,虽增加了用工成本,但能够简化内部管理、提升管理效率。

(二)浆站对于基层员工的激励主要体现在浮动薪酬上,对序列管理、岗位管理、职位职级管理和晋升管理精细化程度较低,但未来有细化趋势

由于许多基层岗位(尤其是后勤职能岗位)的能力、职责范围有较大相似性、相通性,浆站对基层员工往往不会进行统一规定和精细化管理。不同部门对于层级设计不尽相同,主任下面的专员是否有职级划分主要与部门规模有关,有的浆站科长下面会有主管、专员,但有一些部门则不会进行区分。

此外,基层员工有“强业绩”的职责导向,浆站对其的激励主要表现在绩效薪酬和奖金发放等物质激励上,较少通过对其进行序列变动和晋升等方式进行激励。

但随着血制品公司之间竞争加剧,浆站管理效率将成为企业核心竞争力之一,未来对员工岗位管理上的精细化程度有望逐步提升。

(三)浆站员工工资模式包括“基本工资+绩效工资”模式、计时工资、计件工资和提成制工资等不同类型

针对不同类别的员工,浆站根据其业务属性将会采用不同的薪酬模式;同一部门部门负责人与普通员工的薪酬模式、结构和薪酬项目通常相同,均可包括基本工资、职务津贴、绩效工资、代班费等科目。

考虑到不同岗位的特点和激励思路,各岗位薪酬模式如下:

单采浆站组织和人力管理导向剖析

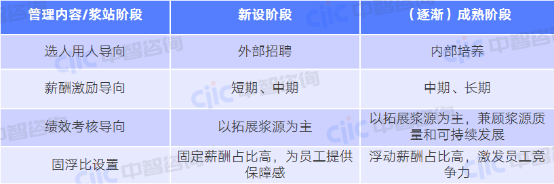

从上述浆站日常经营管理、负责人管理、普通员工管理等层面的分析,中智咨询总结出单采浆站组织和人力资源管理导向如下:

导向1:新设浆站薪酬管理模式与浆站业务发展阶段相匹配

企业会根据发展实际诉求,明确新设浆站是需要追求业务快速发展还是追求稳定发展,据此决定招聘的人数和投入的资源数量。

如果浆站的目标为实现快速发展和实现市场占领(如部分新设浆站),浆站员工薪酬水平往往将设置地比行业平均高,并尽可能多招聘已有行业经验的人,对其进行快速培训上岗,实现浆站业务的快速拓展。

如果浆站目标为追求稳定、高质的业务增长,则在追求规模的同时,质量与安全问题也不容忽视,因此需要对招聘的人员数量、素质进行更为严格的控制和更为规范的管理。

导向2:浆站负责人和员工的市场化引进和内部选用培养力度不断加强

随着血制品公司对浆站的合规管理更加严格,浆站对负责人和员工的素质要求更高,其管理规范度和深度也逐渐增加。

浆站通过设计具有竞争力的薪酬福利体系,以吸引和留住关键人才。对于浆站负责人和难以招聘的体检岗位、实验室岗位,浆站往往采用“领先型”薪酬策略,对标行业75-90分位,通过较高的薪酬水平吸引外部人员竞聘。

企业内部也逐渐通过组建培训中心(如天坛生物组建了天坛生物培训中心),强化对血源条线的系列培训,促进浆站管理者管理能力的提升。

导向3:对负责人和员工的薪酬激励和绩效考核更加注重长期导向

此前对浆站负责人和普通员工的考核往往仅与当年的采浆量挂钩,可能导致相关人员为追求当年业务量的高速拓展而产生忽略质量和可持续发展的短视行为。随着浆站逐渐立足长远业务发展质量,浆站曾经以年目标达成情况为基础的激励方式已不再符合浆站高质量发展的诉求。

许多龙头企业开始考虑对负责人和员工的长期激励作用,例如对达成目标的浆站负责人进行股权激励,通过设置科学的解锁条件和递延发放结构,实现浆站负责人表现与公司中长期发展水平的强有力联动。

导向4:绩效考核指标逐渐体现供浆安全率及质量等指标

行业内所有的浆站站长绩效考核均主要挂钩“采浆量完成率”或“采浆量”等指标,普通一线员工的业绩指标也主要与“采浆量”“采浆完成率”“浆源拓展数量”等体现业务的指标强挂钩。浆站绩效考核指标体现出与业绩强挂钩的特征。

但随着近年来血浆安全事故不断发生,社会舆论和行业监管促使浆站将血浆质量提升到更高维度,对于浆站负责人和相关人员的考核也逐渐重视供浆安全率、供浆质量、浆站运营管理效率等指标。

[1] “一针率”:该指标指的是新发展献浆员中,60天内不再进行献血的人员占比,“一针率”提高将增加浆站管理成本。

业务热线:

业务热线:

4008-200-397

阅读更多

查看全部观点洞察文章