随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,科技创新在经济社会发展中的作用日益突出,尤其党的二十届三中全会明确指出,实现高水平科技自立自强作为我国2035年远景发展目标之一,既是全面建设社会主义现代化强国的客观要求,也是全面推进中华民族伟大复兴的必由之路。

国有企业是党执政兴国的重要支柱和依靠力量,是国家战略科技力量的重要组成部分,近年来已经成功承担了诸如大飞机、载人航天、探月工程、航海深潜等专项工程、重点任务,重大科技创新成果不断涌现。

面对新时代新征程,国有企业要进一步履行科技创新使命,成为我国实现高质量发展、加快形成新质生产力的重要依托。

国有企业科技创新体制机制

国有企业科技创新体制机制

改革背景和必要性

发展新质生产力需要体制机制改革支撑

二十届三中全会强调要健全因地制宜发展新质生产力体制机制的要求,发展新质生产力的概念、理论、内涵特征、实施路径日渐清晰。

新质生产力代表先进生产力的演进方向,是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质态,具有强大的发展动能,其核心要素是科技创新。

习近平总书记强调,发展新质生产力,必须进一步全面深化改革,形成与之相适应的新型生产关系。

党的二十届三中全会进一步提出“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”,国有企业需充分结合自身经营管理实际,在管理模式、组织架构、人才培养等方面进行全面革新,以便更好地激发创新动力,全面适应新质生产力的发展要求。

开展原始创新、基础研究需要建立管理特区

党的二十届三中全会明确提出要健全国有企业推进原始创新制度安排。

国内外实践表明,基础研究是重大创新的源头,我国部分关键核心技术受制于人的痛点,其深层次原因是前沿技术迫切需要基础研究支撑。

我国企业与发达国家的创新型企业相比,原始创新能力相对薄弱。近年数据表明,发达国家的企业基础研究支出约占全社会的28%,我国仅2.9%。

当然,企业的基础研究不同于高校、科研院所,应更准确结合自身产业发展方向寻求更和产业化紧密相关的应用基础研究。

国有企业尤其是大型国有企业,必须围绕原创性技术创新和应用基础研究进行更多战略部署和资源布局,真正成为构建新发展格局的原创技术策源地。

国有企业科技创新的体制机制已经基本满足服务既有产业发展要求的传统科技服务场景,但对于培育原创基础策源地、开展基础研究所需要的开放式创新环境还缺乏足够经验,尤其在长周期、基础性的研发环境中,由于投入往往不能马上形成回报,现有制度环境下对创新动力的激发还不充分、不精准。国有企业要增强原始创新能力,就必须在相应的体制机制以外形成相应的“管理特区”。

深化国有企业改革需要科研体制机制深层次变革

党的二十届三中全会科学谋划了围绕中国式现代化进一步全面深化改革的总体部署,把深化国资国企改革纳入全面深化改革战略全局,在构建支持全面创新体制机制篇章更是旗帜鲜明的提出“强化企业科技创新主体地位,建立培育壮大科技领军企业机制”,对企业的科技创新定位、布局、投入、科技成果转化,加强新领域新赛道制度供给等给出具体指引,鲜明标定了国资国企在高质量发展新征程中深化科技创新体制机制改革的工作重点。

如何系统构建国有企业

如何系统构建国有企业

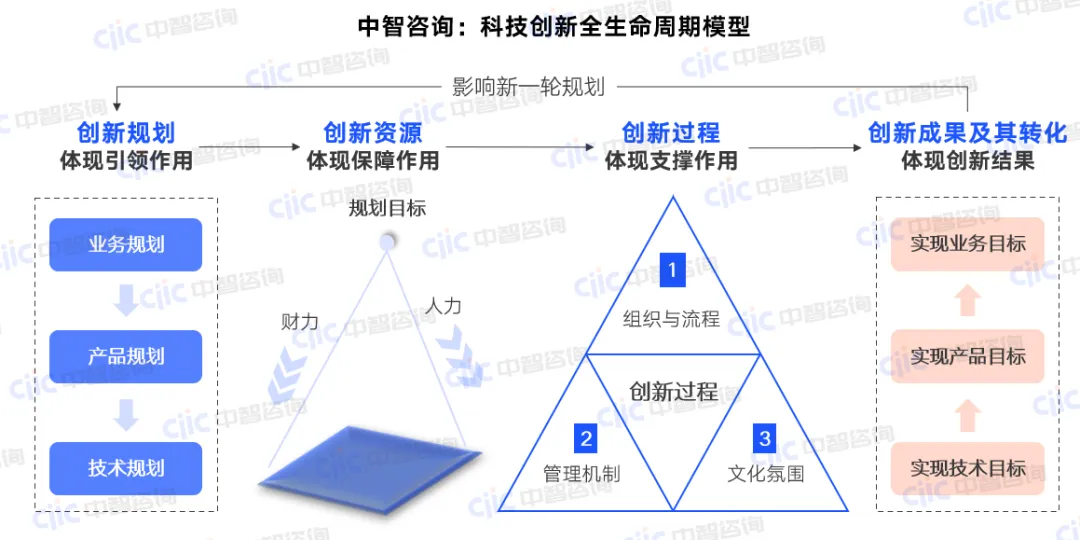

创新规划的前瞻布局

从横向来看,企业的科技创新规划涉及到财务资产、组织机构、人力资源、企业文化等多个方面,不能由科技管理独立而为,必须建立在横向部门协同的基础上。 从纵向来看,科技创新规划必须深度融入企业经营,必须能够充分支撑企业的业务规划,技术研发紧密衔接产品和业务经营。

资源投入的精准配置

创新过程的精细管理

创新成果及其有效转化

国有企业科技创新体制机制建设

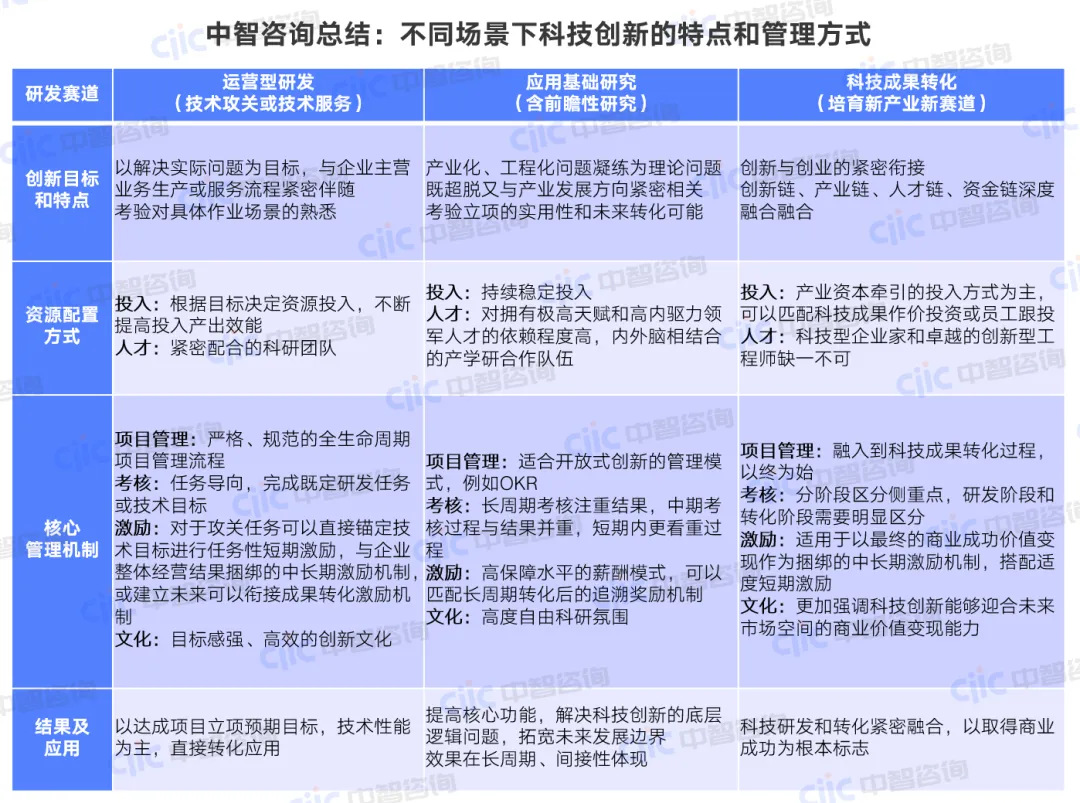

国有企业科技创新体制机制建设第一类是运营型研发,在传统工业类企业中普遍存在,其特点是紧密伴随企业生产或服务过程,是国有企业科技创新的传统形态,大部分企业有比较深厚的经验积累。 第二类是应用基础研究,近年科技体制机制改革的重点方向之一,过去在企业较少布局,但对大型企业的长期技术竞争力有深层次影响。 第三类是以培育新产业新赛道为目标、更需要“四链融合”发展的科技成果转化,可以为国有企业加快形成新质生产力。

业务热线:

业务热线:

4008-200-397

阅读更多

查看全部观点洞察文章