国有企业如何推动最优秀的人才向最创新的领域流动

作者:中智咨询 发布时间:2025-03-26

领军科技人才

青年创新人才

人才标准

战新产业

人才发展

人力资源

科技创新

国企改革

党的二十届三中全会在构建支持全面创新体制机制中进一步强调,要“深化科技体制改革,优化重大科技创新组织机制,统筹强化关键核心技术攻关,推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化”,“深化人才发展体制机制改革,完善人才有序流动机制,完善青年创新人才发现、选拔、培养机制,健全保障科研人员专心科研制度,强化人才激励机制。”

典型人才困局场景

典型人才困局场景案例分析

案例中的二级单位当前效益较好,自身创新的动力并不强。集团公司在推动其布局新业务时,缺乏相对明确的激励机制和容错机制,导致二级单位在推动新业务发展上决心不强,更愿意优先保证原有业务创新利润,并在向新业务派入人员时有所保留。

子公司层面

问题分析与对策建议

问题分析与对策建议

1

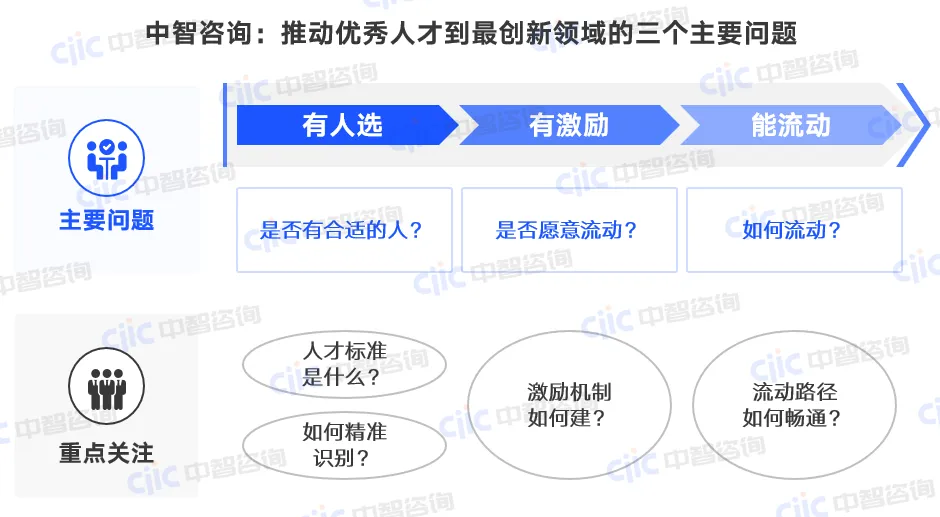

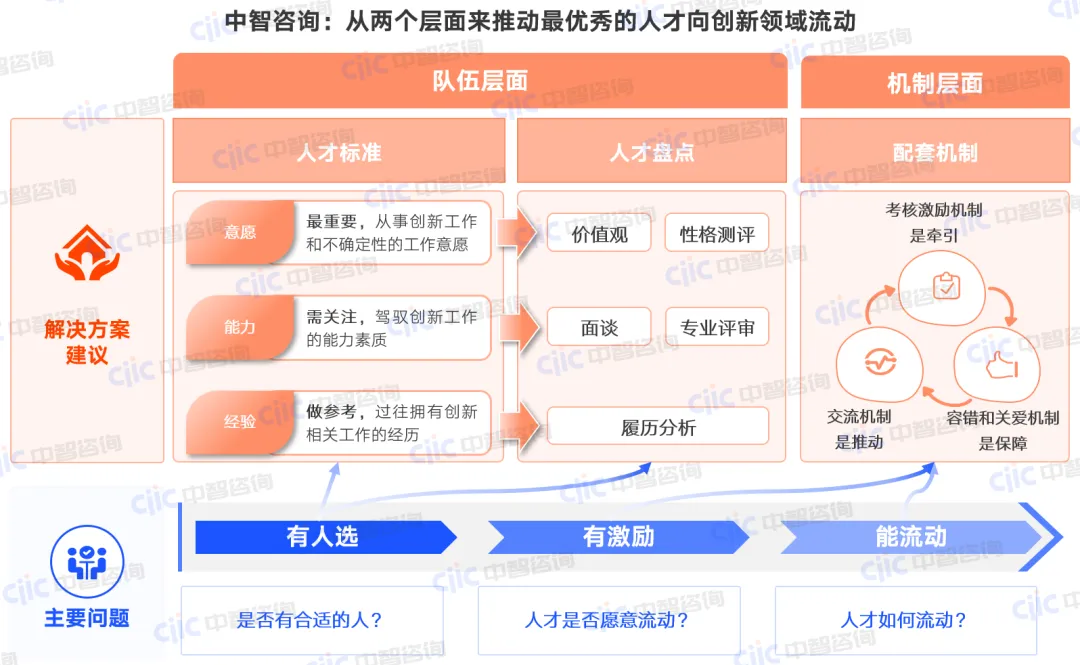

有人选

有人选解决在新兴产业发展过程中“是否有合适的人”的问题,重点关注创新领域所需的人才标准,与现有人才的匹配度,从意愿、能力、经历角度精准识别适合新产业的人才;

2

有机制

有机制解决“愿不愿意流动”的问题,重点关注激励机制建设,推动优秀的人才向创新的领域流动;

3

能流动

能流动解决“如何流动”的问题,重点关注人才交流机制的建设,畅通人才流动路径。

实践建议

实践建议一方面是队伍层面,有标准、有人选; 另一方面是机制层面,先要保证有人“愿意来”、“可以来”。

制定人才标准,明确需要什么样的人

意愿:指愿意从事创新工作和不确定性的工作,高目标性和高抗压,遇到困难能够坚持不懈,不追求及时的激励,能够享受延迟成就满足; 能力:指有能力驾驭创新工作,具有开放思维,业务敏感度强,专业洞察深,学习转变快,工作推动强; 经历:指过往拥有创新相关工作的经历,这些经历能够反应出创新需要的能力。

盘点识别人才,解决有没有人才的问题

意愿:重点通过价值观和性格测评等工具,评估人才对新产业的兴趣和热情,了解人才是否愿意接受新的挑战和机会; 能力:通过面谈和专业评审等方式,评估人才的专业能力和综合能力,确保人才具备推动新产业发展的能力; 经历:通过相关履历分析,评估人才的关键工作经历、项目经验等,识别出目标人才在过去工作中表现出来的相关能力。

建立三个机制,解决能不能流动的问题

关注点一:提供有竞争力的薪酬待遇,确保创新业务和新产业的干部人才能够获得与其贡献相匹配的薪酬; 关注点二:设置适合创新业务和新产业发展规律的考核指标,确保新产业的干部人才能够获得基础回报; 关注点三:通过股权激励等中长期激励手段,增强人才对新产业的归属感和责任感; 关注点四:可设立专项基金,用于人才引进、培养、激励等专项计划的使用。

从组织层面看,企业有序的人才交流促进互相学习借鉴,给公司管理带来新的思路; 从个人层面看,也能帮助提升眼界,开阔视野。

关注点一:提升创新能力,推动人才在跨专业、跨学科、跨项目的交流与合作; 关注点二:拓展创新视野,推动人才在跨领域、跨产业的轮岗和交流。

关注点一:建立健全的容错机制,形成容错清单,给予干部人才明确的指向,让人才在创新领域中大胆探索、敢于尝试; 关注点二:正确对待被问责和受处理处分的干部人才,如,对影响期满、表现突出且符合规定条件的,安排适当岗位充分发挥作用。 关注点三:保障人员专心工作,通过简化内部流程、明确权责清单,为人员减负松绑。如针对科技专家,可以搭配科研助理帮分担行政工作;对科技人员的采购,可以根据采购金额,分段设置流程,简化采购流程等。

结 语

结 语学习二十届三中全会

推动国企改革深化提升行动落实落地

党的二十届三中全会对深化国资国企改革进一步作出重大部署,这是以习近平同志为核心的党中央着眼于全面推进中国式现代化、实现第二个百年奋斗目标作出的重要战略安排。

在深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的重要论述,深刻认识深化国资国企改革的战略意义的基础上,中智咨询推出“学习二十届三中全会,推动国企改革深化提升行动落实落地”系列专刊,旨在为国有企业在深化提升行动后半程全力落实落地各项改革关键任务提供实践参考。

业务热线:

业务热线:

4008-200-397

阅读更多

查看全部观点洞察文章