国有企业作为高水平的知识成果产出单位,科技成果转化已经成为国企改革考核的硬性指标。如何加强科技成果转化,控制过程风险,实现国有资产保值增值和企业高质量发展成为越来越重要的课题。

2020年,自科技部等9部门联合印发《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》(国科发区〔2020〕128号)后,已有试点单位探索出了成功的改革模式,为国有企业实操提供路径参照和借鉴经验,赋权改革在成果转化中的灵活性和激励效果凸显。本期中智咨询将通过解析某一试点高校的实操案例,从改革基础、制度设计和案例小结三方面总结实操经验,弥补国企实操经验空白。基础优良:

得天独厚的学科优势和持续完善的制度体系为赋权改革的顺利实施培育了优良土壤

该试点单位以理工科见长,凭借多年优势学科积累,每年催生出丰富优质的科技成果,为赋权改革的实施提供转化基础。健全的成果转移转化制度体系为赋权改革顺利实施提供了实践基础。近年来陆续出台了《技术类知识产权管理办法》、《对外投资管理办法》、《促进科技成果转化管理办法》等配套文件,明确提出学校允许以无偿许可专利的方式向学生授权使用科技成果进行转化,并签订合作协议,明确转化成功后的收益分配。高校和科研院所的成果多以基础研究为主,缺乏以市场应用为导向的研究布局,技术先进性和创新性强但成熟度不高,通过出台一系列成果转化相关制度文件,提高科研人员对科技成果转化的参与和重视程度,弥补了成果转化为导向的激励机制缺失,为赋权改革的开展奠定基础。

通过出台本单位赋权改革管理办法约定核心要点,指引实操落地

出台本单位赋权改革管理办法成为推进实操的主要手段,并在管理办法中对组织实施、赋权范围、赋权方式、收益分配、赋权流程、风险管理等核心要点进行详细约定。

组织实施

成立科技成果转化工作领导小组,统筹全校科技成果转移转化工作,负责学校科技成果转移转化重大事项的决策。赋权涉及的关键环节繁琐,共涉及包含高校的科研管理、人事、财务、法务、国资管理、知识产权管理等多个部门,为畅通赋权的各个环节,形成完善的操作流程、建立完善的组织体系和协同机制成为必要保障。

赋权范围

一是对于已有的科技成果以及即将生成的科技成果实行赋权。二是拟赋权的成果应具备权属清晰、应用前景明朗、承接对象明确、科研人员转化意愿强烈等条件。赋权改革是一种可能涉及科技成果产权变化的事前激励方式,考虑到目前各科研单位研发项目来源的差异,部分科技成果可能存在产权不清、共有产权等情形,为了避免赋权改革可能导致的产权纠纷,因此一般应当选取产权结构清晰的项目实施赋权。此外,赋权范围也加强了成果转化导向,保障赋权成果更容易取得转化效果。

赋权方式

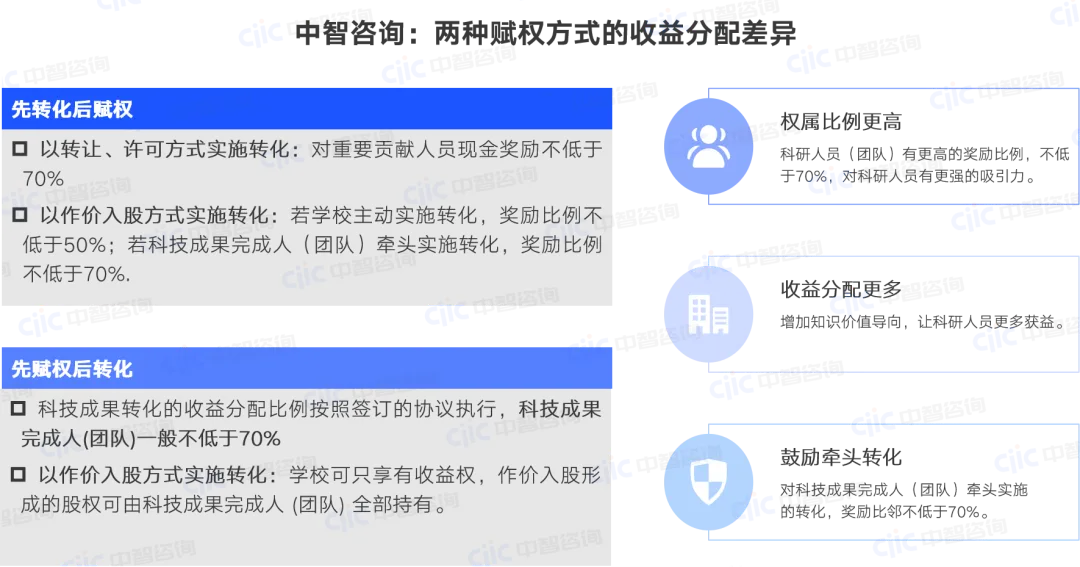

按照转化与赋权的先后顺序,分为两种赋权方式,即先转化后赋权、先赋权后转化:

在赋权方式上展现出较大灵活性,且收益分配制度也更为合理。尤其是“先赋权后转化”,科研人员与高校成为共同所有权人,在协议中明确规定收益分配的比例,成果转化完成后可直接获得收益。

决策机制

两种模式下实行职务科技成果权利共享,成果转化由审批制转为备案制。

- 决定机制上展现出更高的自主性,审批难度降低,减少成果转化的行政障碍,提高科研人员成果转化意愿。

收益分配

科技成果以转让、许可方式实施转化的,学校从转让和实施许可净收入中对完成和转化科技成果作出重要贡献人员进行现金奖励,不低于70%。科技成果以作价入股方式实施转化的,视转化行为发起方不同确定对完成和转化科技成果作出重要贡献人员的奖励比例。学校主动实施转化的,奖励比例不低于50%,科技成果完成人(团队) 牵头实施转化的,奖励比例不低于70%。科技成果转化的收益分配比例按照签订的协议执行,科技成果完成人(团队)一般不低于70%;其中以作价入股方式实施转化的,学校可只享有收益权,作价入股形成的股权可由科技成果完成人 (团队) 全部持有。赋权改革赋予了科研人员很大的权利,从根源上厘清科技成果产权,科技成果转化的收益分配得以提前确认,鼓励牵头转化,增加了科研人员“我的成果我做主”的主体意识,提升了科研团队的转化动力。

赋权流程

科研人员进行科研成果转化,应在团队内部协商一致签署协议,并征求学院(部)、主管部门意见。学校在政策范围内,明确转化科技成果各方的权利和义务,公示15 日无异议后,办理相应权属变更或使用等手续。职务科技成果赋权工作是一项系统工程,需要考虑的因素复杂,涉及的环节也繁琐,所以要坚持“统一领导、分工负责”的原则,构建权责清晰的高效组织体系。

案例小结:

以独占许可作为赋予长期使用权改革的落地方式,解决历史遗留难题该高校的赋权改革以赋予长期使用权为主,至今已与8-10家企业签署了长期使用权赋权协议和专利实施许可协议,不仅解决了过往科研人员私下经商办企业的知识产权来源问题,也在保护学校合法权益的同时,为转化企业发展铺平道路。职务科技成果赋权就是在国家、高校或科研院所、科技成果发明人之间,围绕职务科技成果所有权、使用权和收益权等权益,改变原有的权属格局,赋予科技成果发明人更多自主权和处置权,以释放更多产学研合作动力,提高技术要素市场化配置效率的过程。

从制度上保障参与转化服务人员利益,鼓励转化绵延持续,反哺本单位科研工作该高校在赋权改革管理办法中规定,学校科技成果转化取得的收益,纳入学校财务统一管理,在扣除奖励相关人员、转化相关费用后,分配给技术转移中心20%,用于本单位发展建设和激励科技成果转化工作。国有企业在进行本单位的科技成果转化工作时,也可以考虑将成果转化收益的一部分作为成果转化基金,支持企业自身的成果转化工作。可以用来对有潜力的成果进行专利布局、技术秘密保护和高价值专利培育,对于有应用前景的成果进行概念验证、技术熟化等,对于有市场需求的成果开展成果推介,以及技术转移机构建设、人才队伍培养、成果转化绩效奖励等工作。

赋权范围需考虑与企业自身业务的关联性,警惕同业竞争解决过往科研人员私下经商办企业成为该高校赋权改革的核心诉求。学校以采取独占许可的方式,约定技术接受方在协议的有效期内,在特定地区,对许可协议规定的技术拥有独占的使用权;同时技术的许可方不得在该地区使用该技术制造和销售商品,更不能把该技术再授予该地区的任何第三方。赋权改革作为一项新的制度构建,亦需要将改革放在安全可控范围内。因此国有企业在进行本单位的赋权改革工作时,应对拟转化的科技成果进行审核,警惕出现科研人员通过赋权改革违规办企业、造成同业竞争和国有资产流失等情形。

参考文献

1.国有企业科技成果转化实践与思考(2023,田玮、刘镇承)

2.高校职务科技成果权属改革难点与对策研究(2023,张丁、张静园)

业务热线:

业务热线: