基于大量绩效考核管理咨询项目实践,中智咨询发现,目前国有企业在深化分类考核的过程中,主要存在五个方面的问题。围绕这五个问题,中智咨询建议从五个方面深化分类考核,精准引导下属企业实现质量更高、功能更优发展。近期,《国资报告》杂志第3期刊登了中智咨询的署名文章《国有企业探索实施分类考核的思考》,特此分享。

国有企业探索实施分类考核的思考

2024年7月,党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,要求“建立国有企业履行战略使命评价制度,完善国有企业分类考核评价体系,开展国有经济增加值核算。”2024年9月,国务院国资委党委书记、主任张玉卓在接受《人民日报》采访时表示,进一步完善分类考核评价体系,制定更有针对性、更加个性化的考核指标,加快实现“一业一策、一企一策”。

中智咨询认为,各国有企业应在国务院国资委的整体要求框架下,深化分类考核,对所属企业探索实现“一业一策、一企一策”,从而精准引导所属企业实现质量更高、功能更优发展。

分类考核面临五大挑战

功能价值与经济价值构成了国有企业综合价值,与价值创造导向的考核体系构建具有内在统一性,国有企业的功能价值创造能力以经济价值创造能力为限,新一轮国有企业改革的着力点就是通过改革深化提升行动来克服两个价值的对立性,放大两个价值创造的统一性,提高企业核心竞争力,挖掘企业核心功能潜力,推动功能价值向经济价值转化。

中智咨询认为,分类考核的目的,是支撑国有企业聚焦主责主业,“主责”体现企业的核心功能,“主业”体现企业的核心竞争力。“一业一策”的重点是明确功能定位差别,开展功能价值评价,“一企一策”的重点是明确同业中企业特色,开展经济价值评价。

基于大量绩效考核管理咨询项目实践,中智咨询发现,目前国有企业在深化分类考核的过程中,主要存在以下五个方面的问题:一是在聚焦主责主业过程中,对下属企业缺乏分类或有效分类不足,分类指标设置不精准;二是指标维度未体现战略导向与功能作用,功能价值考核不足,经济价值考核不严,分类牵引下属企业在增强核心功能、提升核心竞争力的效果不明显;三是按照新质生产力的发展要求,不敢设置挑战性指标或目标值管理科学性不足,存在部分下属企业躺赢或躺平现象;四是由于考核设计环节科学性不足,考核应用较为单一;五是等级评定科学性不足,导致考核评价“榜单”僵化。

深化分类考核

精准引导企业高质量发展

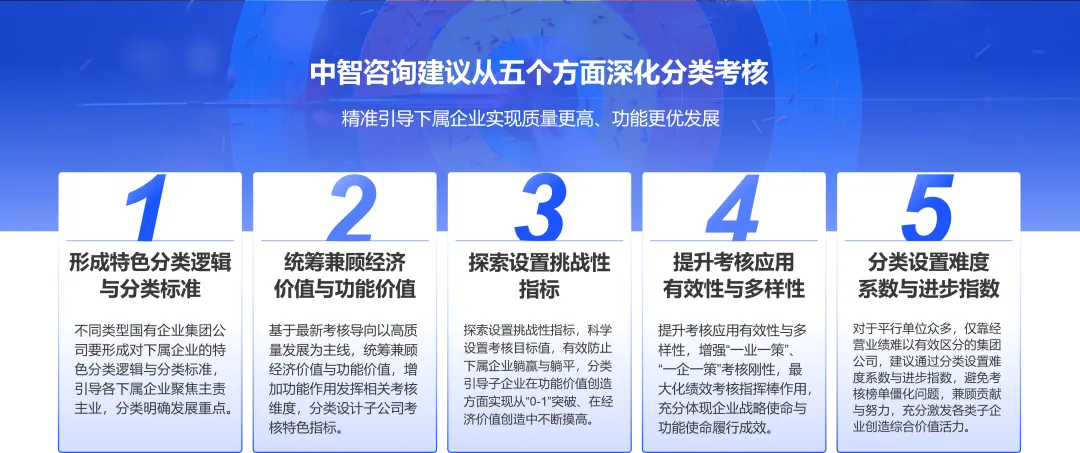

围绕以上五大主要问题,中智咨询建议从五个方面深化分类考核,精准引导下属企业实现质量更高、功能更优发展。

一是不同类型国有企业要形成对下属企业的特色分类逻辑与分类标准,引导各下属企业聚焦主责主业,分类明确发展重点。

企业分类方法是决定考核内容和考核结果的关键因素,“怎么分”决定了“如何考”“跟谁比”。由于国有企业功能多样、业务复杂致使分类标准难以确定统一的分类方法与标准。建议各国有企业围绕各自战略定位及业务特点,基于下属企业的产业属性、功能定位、发展阶段、经营状况等因素进行分类,基于分类提升考核指标设置的精准性。

通过对部分标杆国有企业深度分析发现,标杆企业均聚焦主责主业对下属企业进行特色化分类。如某产业集团主要基于企业产业属性,按照产业链与价值链,将下属企业分为上游资源类、中游加工类、下游销售类等;某大型国有资本投资公司业务多元,围绕国有资本布局优化,基于业务组合管理思路,将下属企业分为基石业务、优先发展业务、优化发展业务、伺机退出业务等;某国有企业正处于深度转型进程中,区分成熟产业与战略性新兴产业,成熟产业取消营收规模考核,战略性新兴产业成长性更强,但不确定性更大,兼顾短期战略定力和长期回报;某国有企业不仅考核产业特色、发展阶段等要素,还同时考虑大型、中型、小型等不同企业规模,建立了二维分类矩阵。

二是基于最新考核导向以高质量发展为主线,统筹兼顾经济价值与功能价值,增加功能作用发挥相关考核维度,分类设计子公司考核特色指标。

对照发展新质生产力、提升价值创造能力、发挥“三个作用”等新要求,国有企业现有考核侧重于传统产业,随着新产业新业态新模式不断涌现,给考核指标体系设计带来挑战。为承接国家战略落地,国有企业分类考核需要结合不同子企业的发展实际,统筹兼顾共性要求和企业特色。

按照国务院国资委突出质量效益、科技创新、产业控制、安全支撑的考核导向,建议各国有企业统筹考虑经济价值考核与功能价值考核,在关注“一利五率”等质量效益指标的基础上,结合企业实际情况增加科技创新、结构优化、功能保障等体现功能作用的维度,针对不同类别的子企业,设置不同二级维度、三级指标、权重范围、赋分方式等。其中,科技创新是根本,考虑从科技布局、投入产出、保障等设置考核指标;产业控制是关键,对于各国有企业主要体现为结构优化,可考虑从高端产品占比、战新产业投资增速或收入占比等维度设置考核指标;安全支撑是底线,对于各国有企业主要体现为“功能保障”,基于下属企业实际,从重点任务完成情况等角度差异化设置考核指标。

分类考核指标权重设计方面,要符合国务院国资委整体考核导向要求,对于市场竞争类子企业,侧重于质量效益类维度“一利五率”指标考核;对于科技创新类子分公司加大科技创新维度的考核力度;对于生产运营类、新兴类子分公司加大结构优化维度考核力度;对于服务类子分公司加大功能保障维度考核力度。

三是探索设置挑战性指标,科学设置考核目标值,有效防止下属企业躺赢与躺平,分类引导子企业在功能价值创造方面实现从“0”到“1”突破、在经济价值创造中不断摸高。

按照发展新质生产力的要求,在传统领域的国有企业要引入挑战性考核指标,引导国有企业在科技创新、战新产业发展中,实现从“0”到“1”的突破。目标值确定是科学也是艺术,其合理性会直接影响考核主体的行为,要“跳一跳够得着”。部分国有企业在对子企业进行目标值分解或者从年度目标值分解到季度、月度目标值的过程中,存在一刀切的情况,结果可能带来躺赢或躺平,出现经营任务重的子企业“干得越多,扣得越多”,内部服务型支撑型业务目标值设置及评价均较为宽松,反而有躺赢的情况。

建议国有企业按照履行国有企业战略使命的需要,引入挑战性强的指标,如重大科技项目攻关、数字化转型成效等。在目标值的确定上,基于行业特性、重大客观因素等因素,分类别提出指标目标值的确定方法,作为发现差距和提升水平的量尺,强化契约目标的科学性、挑战性和刚性考核兑现,增设目标管理回调机制。第一,对于行业周期波动大的子企业,在确定目标值时可结合行业周期综合考虑设置价格基准或者实行价格挂钩,弹性设置,事后沟通。如某央企提出行业上行周期与下行周期的经营理念不一样,上行周期增产就是增效,要求达到极致的产能利用率,下行周期企业要精打细算,要通过“算账经营”、精益运营追求极致的“效率”和“效益”。第二,对受国际形势变化大、不正常发展趋势等重大因素影响的子企业,可结合企业特殊情况,给予统筹考虑后,合理确定相关指标目标值。第三,将行业标杆值或世界一流企业最优指标作为目标设定参考。在新发展阶段,除了体现企业自身纵向对比和不断超越的结果,企业发展外部条件、竞争情况等因素复杂化,在确定基准值、参考值、目标值时应逐步融入行业对标、世界一流对标。

四是提升考核应用有效性与多样性,增强“一业一策”“一企一策”考核刚性,最大化绩效考核指挥棒作用,充分体现企业战略使命与功能使命履行成效。

在考核体系科学设计的基础上,加强新型经营责任制的刚性应用。第一,加大绩效考核结果与工资总额、高管薪酬、晋升培训硬挂钩的力度。第二,加强在“三能机制”改革方面的应用,作为刚性“能下”与“能上”的依据。第三,作为下属企业授权放权的依据,考核水平也是战略的执行和管理能力的体现。对考核结果较好,有效发挥功能作用的子企业,要及时加大授权力度,对出现重大偏差或严重问题的,要及时调整授权。

五是对于平行单位众多,仅靠经营业绩难以有效区分的国有企业,建议通过分类设置难度系数与进步指数,避免考核榜单僵化问题,兼顾贡献与努力,充分激发各类子企业创造综合价值活力。

在不少国有企业绩效考核实操中,存在榜单僵化的问题,如按照区域划分的子企业考核结果基本就是区域经济排名,按照专业化划分的子企业、新成立的子企业几乎没有冲优秀的机会。

对于平行单位众多,仅靠经营业绩难以区分的,可以从综合价值出发设置难度系数与进步指数,鼓励企业挑战难度,争取改善。通过设置难度系数、进步指数来兼顾各企业间的异质性,综合考虑企业的规模影响、管理幅度、面临风险性大小、经营难度(正常经营、亏损治理)等构成因子进行设置。既要看企业的贡献也要关注企业的努力程度。对难度系数与进步指数的设置也要进行分类,对系数的构成因子进行差异化设计,以体现对不同企业不同考核导向。国有企业也可以根据不同类型设置一些子榜单,部分解决榜单固化问题。

总之,国有企业深化“一业一策、一企一策”考核,要从企业发展战略全局出发,支撑国有企业聚焦主责主业,提高企业核心竞争力,挖掘企业核心功能潜力,推动功能价值向经济价值转化。在子企业分类上要“细”而“特”,结合集团战略定位与功能作用,创新一维或二维特色分类。在指标设计上要“少”而“准”,坚持“一利五率”共性指标的基础上,增加功能作用发挥考核维度,“一企一策”确实特色考核指标。在挑战性指标及目标值设定上要兼顾“难”与“理”,按照新质生产力发展要求引入挑战性指标,在设计目标值的时候引入“对标机制”合理科学设置目标,有效防止躺赢和躺平。在应用层面要做到“刚”与“多”,结合构建落实新型经营责任制,通过科学合理的分类分期,优化考核结果在不同领域的应用。